CCS・CCUSとは

世界の化石燃料への依存度は依然として高く、エネルギートランジションは、エネルギー需要への対応と脱炭素化を同時に進めていく必要があります。温暖化対策、カーボンニュートラルを実現するためは、この温室効果ガスであるCO2排出量を抑える施策が欠かせません。そのような中、カーボンニュートラル達成の切り札となっているのが、CCSという技術です。

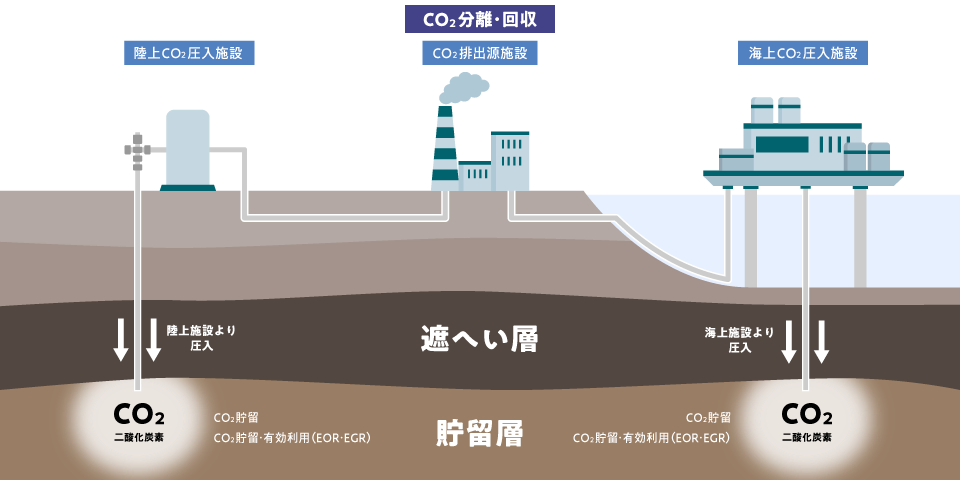

発電所や化学工場などから排出されたCO2を他の気体から分離・回収し、地下深くに貯留・圧入する技術をCarbon Capture Storageの頭文字をとってCCS(シーシーエス)といいます。CCSによって分離・貯蔵したCO2を再利用し、燃料やプラスチックなどを生成したり、原油を回収する際に活用したりする技術をCarbon Capture Utilization and Storageの頭文字をとってCCUS(シーシーユーエス)といいます。

なぜ今CCS・CCUSが注目されているのか

気候変動問題に関する国際的な枠組みである「パリ協定」に基づき、温室効果ガス削減目標を達成するために注目されているのが、CCS・CCUSの技術です。鉄、セメント、化学、石油精製などのコンビナートや発電所では、省エネルギー化エネや電化、水素化だけではCO2排出削減目標達成が難しい、という課題があります。しかし、こうした分野でも、CCS・CCUSを活用すればCO2の排出量を抑制できるため、カーボンニュートラル実現に欠かせない技術と考えられています。

CCSの安全性

これまで繰り返し実証試験を行い、分離・回収から圧入・貯留までの一貫した操業、安全性なども確認されています。また、各種モニタリングおよび海洋環境調査を通じて、CCSが安全かつ安心できるシステムであることが確認されています。

CCS・CCUSビジネスのバリューチェーン

CCS・CCUSの適地

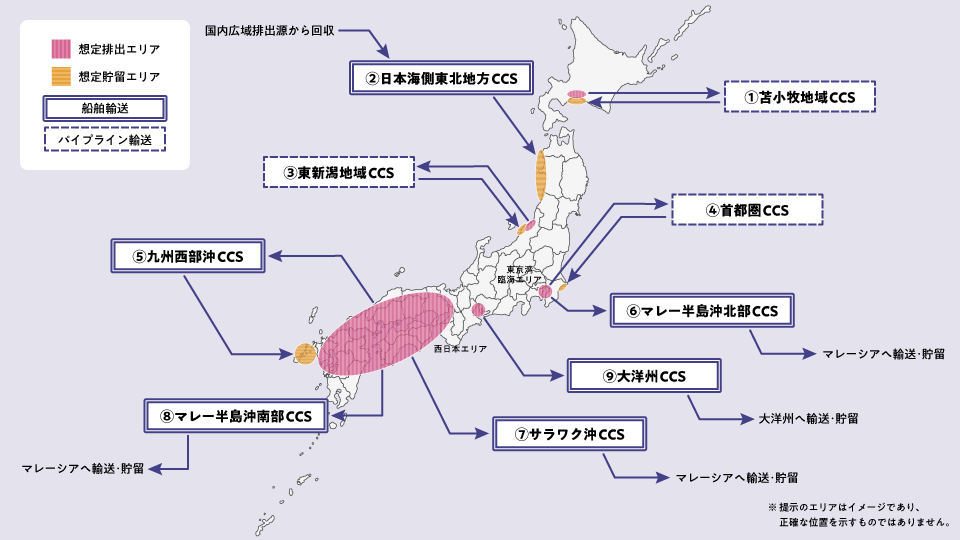

適地の条件としては、①CO2の貯留ポテンシャルがあること②CO2排出が多い地域の近傍であることなどが挙げられます。これまでの調査などから、オーストラリア、マレーシアやインドネシアをはじめとする東南アジア地域は貯留ポテンシャルが高い地域とみられています。また、東南アジア諸国では今後もLNGの需要が伸びるとみられていることから、CCS事業は同地域のLNGプロジェクトにおけるCO2排出量削減手段としても期待されています。

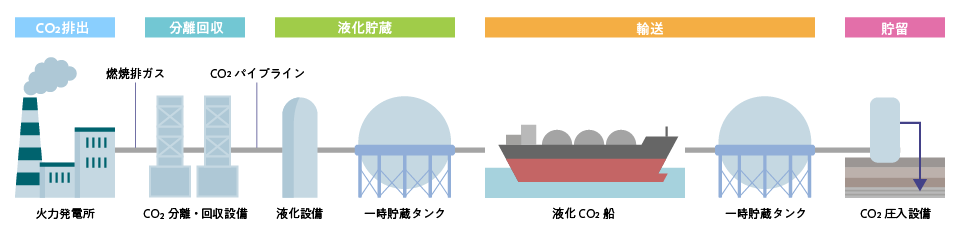

CCSビジネスのバリューチェーン(船で貯蔵地まで運ぶ場合)

CCSはCO2の排出、分離・回収、貯蔵、輸送、貯留のプロセスで構成され、さまざまな事業者の参入し、協力でバリューチェーンを構築することが求められています。

当社の強み

CCS・CCUSはINPEXが持つ、石油・天然ガスの上流開発で長年にわたり蓄積向上させてきた貯留層評価技術、掘削技術などのサブサーフェス技術を生かすことができる分野です。また、LNGプロジェクトはCCSの適用が進む分野であり、トランジショナルエネルギーとして期待されるLNGの需要拡大に応えながら、脱炭素事業を進められるというメリットがあります。

当社は、CCSをネットゼロカーボンに向けた重点分野の一つに定め、イクシス・アバディ両LNGプロジェクトに導入していきます。当社では、当面の間は自社事業において排出されるCO2に対し、CCSによる削減を行っていくことに加え、他社のCO2削減ニーズに応える事業も立ち上げていく計画です。

CCS・CCUSの現状と展望

国内のCCSの課題と実現に向けた取り組み

技術的な課題

CCS事業化に向けては、分離・回収、輸送、貯留の各プロセスにおいて、技術の確立、コスト(CCS設備の建設コスト+操業コスト)の低減、貯留適地の開発などが必要です。そのため、私たち事業者は、日本政府やバリューチェーンの各領域を担う事業者と協働しながら、分離・回収、輸送、貯留というCCSバリューチェーン全体のコスト低減に向けた取り組みを進めています。

法整備における課題

適地開発や事業化に向けた環境整備なども重要であり、「CO2圧入貯留権」の新たな設置や、事業者が負うべき法的責任の明確化、貯留層の適正な管理などが不可欠です。事業者が適切にリスクを評価し、これを管理できる環境を整えることは、企業や金融機関の投資判断における必須事項です。

日本国内では、令和6年5月に「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(CCS事業法)が成立したばかりです。この法律では、国がCO2を貯留できる区域を指定した上で、公募によって選ばれた事業者にCCS事業の許可を出します。許可を受けた事業者は、CO2貯留に適した地層かどうか確認するため掘削する「試掘権」や、実際にCO2を貯留する「貯留権」が与えられます。事業者は、CO2が漏れていないかモニタリングすることや、将来必要な資金確保も義務付けられています。

社会受容性の確保

CCSは、貯留地域の方々の理解を得ながら進めることが重要です。事業者には地元自治体や関係者などへの丁寧な説明が求められるとともに、CCSの政策的な意義や最新の知見などについて理解を得るための国の取り組みが重要になります。当社がオペレーターを務める豪州のイクシスLNGプロジェクトでは、丁寧な情報開示や説明を行い、地域住民らの理解を得ながら開発を進めてきました。CCSプロジェクトにおいても同様に、CCSの安全性・環境影響などの説明を丁寧に行い、社会受容性の確保に努めていきます。

先進的CCS事業

JOGMECより2030年度国内CCS事業化に向けた調査事業の委託事業が公募され、そのうち、INPEXは「首都圏CCS」および「日本海側東北地方CCS」に関与し、「首都圏CCS」は当社がコンソーシアムをリードしています。2024年度は新たに「先進的CCS事業に係る設計作業等」が公募され、両案件とも選定されました(全体9件)。

選定された各案件は、国内のCO2排出者を対象とするCCS事業であり、当社の新しい事業基盤を作っていく上でも、また、日本国内のCO2の削減に大きく寄与する上でも、極めて重要な事業です。当社がこれまで培ってきた掘削技術、パイプライン輸送技術などを結集し、これらの事業の実現に努めていきます。

https://www.jogmec.go.jp/news/release/news_10_00191.htmlより

当社は国内外で多くのCCS・CCUS事業を検討し参画しています。環境特性に優れたLNGをCCS導入で一層クリーン化し、さらに当社で重点的に取り組む再生可能エネルギーや水素・アンモニアなどクリーンエネルギーの展開を図ることで、私たちは将来にわたり、エネルギー業界の主要プレイヤーとして、業界をリードし続けます。

当社のCCS・CCUS事業の取り組み状況

- オーストラリア

- 東南アジア