石油・天然ガスとは

石油とは

石油とは、炭素と水素の化合物(=炭化水素)を主成分とする、液状の鉱物資源です。

石油の成り立ちには諸説ありますが、現在の石油・天然ガス開発技術の根幹として広く採用されているのは、次の説です。太古の昔、水中のプランクトンの死骸などが土砂と共に浅い海や湖に堆積し、地下に埋没する過程でケロジェンという有機物に変化しました。そのケロジェンの上にさらに泥や砂が積もり、化学反応が進み、地熱によって長い時間をかけて分解され、液状になったものが石油、気体状になったものが天然ガスであると考えられています。

今日では、石油は、ガソリン、軽油、ジェット燃料、重油などの輸送燃料や、発電用燃料のほか、タイヤなどのゴム製品、ペットボトルなどのプラスチック製品、衣類に使われている化学繊維、洗剤やシャンプーなどの原料としても使われています。われわれの暮らしは、生活の中のあらゆる分野で、石油に支えられていると言えます。

天然ガスとは

天然ガスも石油と同様に炭化水素ですが、石油に比べて環境への影響が低いといわれています。天然ガスは、メタンを主成分としていて、有害な一酸化炭素をはじめとする不純物をほとんど含みません。そのため、燃焼したときに発生する窒素酸化物、二酸化炭素の量が石炭や石油より少なく、硫黄酸化物が発生しないのが特徴です。

天然ガスの生産地は世界各地に広く分布していて、埋蔵量も豊富です。このため、長期的な安定供給・環境負荷の小ささという点で今後もさらに利用が進むと考えられています。

実際、発電燃料や都市ガスの原料として使われるだけではなく、次世代エネルギーとして期待される「水素」の材料として注目されるなど、その利用範囲はこれからも広がっていくと考えられています。

石油・天然ガスが届くまで

探鉱

地下にある石油や天然ガスを、最新の知見や技術を活かして探し出します

1 地層を調べる[地質調査]

直接見ることができない地下の地層でもその延長部が地表に露出していることがあります。地質調査では、そのような地層を調査・分析し、石油や天然ガスのもとになった岩石がどこに分布するか、生成された石油や天然ガスがどこに集積しているかを調べます。

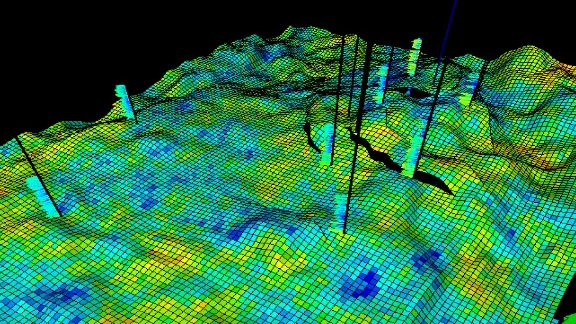

2 振動を与えて探す[物理探査]

地層を構成する岩石の硬さや密度など物理的な性質を利用して地下の地質構造を調べます。これが物理探査です。その一つ、地震探査は、地表や海上から地下に人工的な音波(地震波)を送り、地下の岩石にぶつかって地表に戻ってきた振動を分析して、地下の地質構造を調べます。

3 試しに掘る[試掘井の掘削]

さまざまな調査によって有望とされたエリアでも、本当に石油や天然ガスがあるかどうかは、実際に井戸を掘って地下の様子を調べてみないとわかりません。どの場所にどれくらいの深さの井戸を掘ればよいか、といった詳細な計画を作成し、試し掘りの井戸「試掘井」を掘削します。

4 発見後の調査分析[生産テスト]

「試掘井」によって石油や天然ガスが存在する層を発見できても、それらが商業化に見合う量があるかわかりません。そのため、試験的に石油や天然ガスを産出する「生産テスト」を行います。あらゆる面からの検討を重ね、本格的な開発・生産に向かうべきかどうかを判断します。

掘削

地下にある石油や天然ガスを、探し取り出すために、井戸を掘ります。

1 やぐらを組む[リグの設置]

地下深くに眠る石油や天然ガスを採取するために、井戸を掘ります。井戸を掘るための準備として鉄のパイプを扱う「やぐら」と呼ばれる鉄塔を組み、その他さまざまな機械や装置を設置します。これらをまとめて「リグ(掘削装置)」と呼びます。

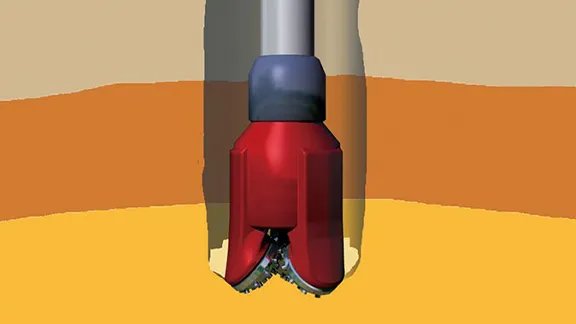

2 ビットで掘る[掘削ビット]

リグから1本約10mのパイプを継ぎ足しながら、地中深くに井戸を掘ります。パイプの先には「ビット」と呼ばれる特殊なドリルを取り付け、ビットの回転とパイプの重さを利用して硬い岩石を削り、地中を掘り進みます。ビットにはさまざまな種類があり、岩石に応じて使い分けます。

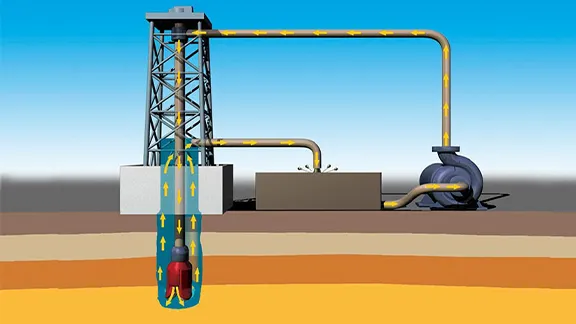

3 土を取り除きながら掘り進む[泥水循環]

掘削を進めるときに出る土や石などの掘りくずは、「泥水」と呼ばれる粘性のある液体を地上から強力なポンプで流し込み、ビットの先端から勢いよく噴き出させることで地上まで押し上げて運び出します。泥水は、地下のビットやパイプの冷却や、掘った地層の壁の補強という役割も果たします。

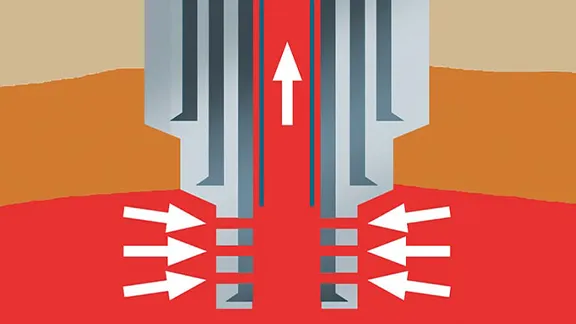

4 崩れないように補強する[ケーシング]

掘り進めた井戸の壁は、崩れないように「ケーシング」と呼ばれる鉄管を降ろして補強します。区間ごとの穴の大きさに合わせて太いものから細いものへと順に降ろして、掘った地層との間をセメントで固定します。井戸を掘り終えると、目的となる深度でケーシングに穴をあけ、石油や天然ガスを採取します。

評価

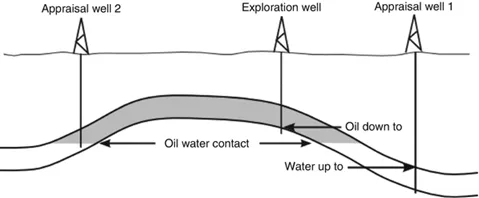

試掘井で油ガスを発見した場合、その油層・ガス層の広がりを把握するために、試掘井の周辺に評価井を掘削します。

1 周辺を掘って見極める[評価井の掘削]

試掘井で石油や天然ガスが見つかった際には、それらがどのくらいの範囲に広がっているかを確認することが重要です。そこで、試掘井の周辺に「評価井」を掘削し、油層・ガス層の広がりや厚み、性状などをさらに詳しく調べます。

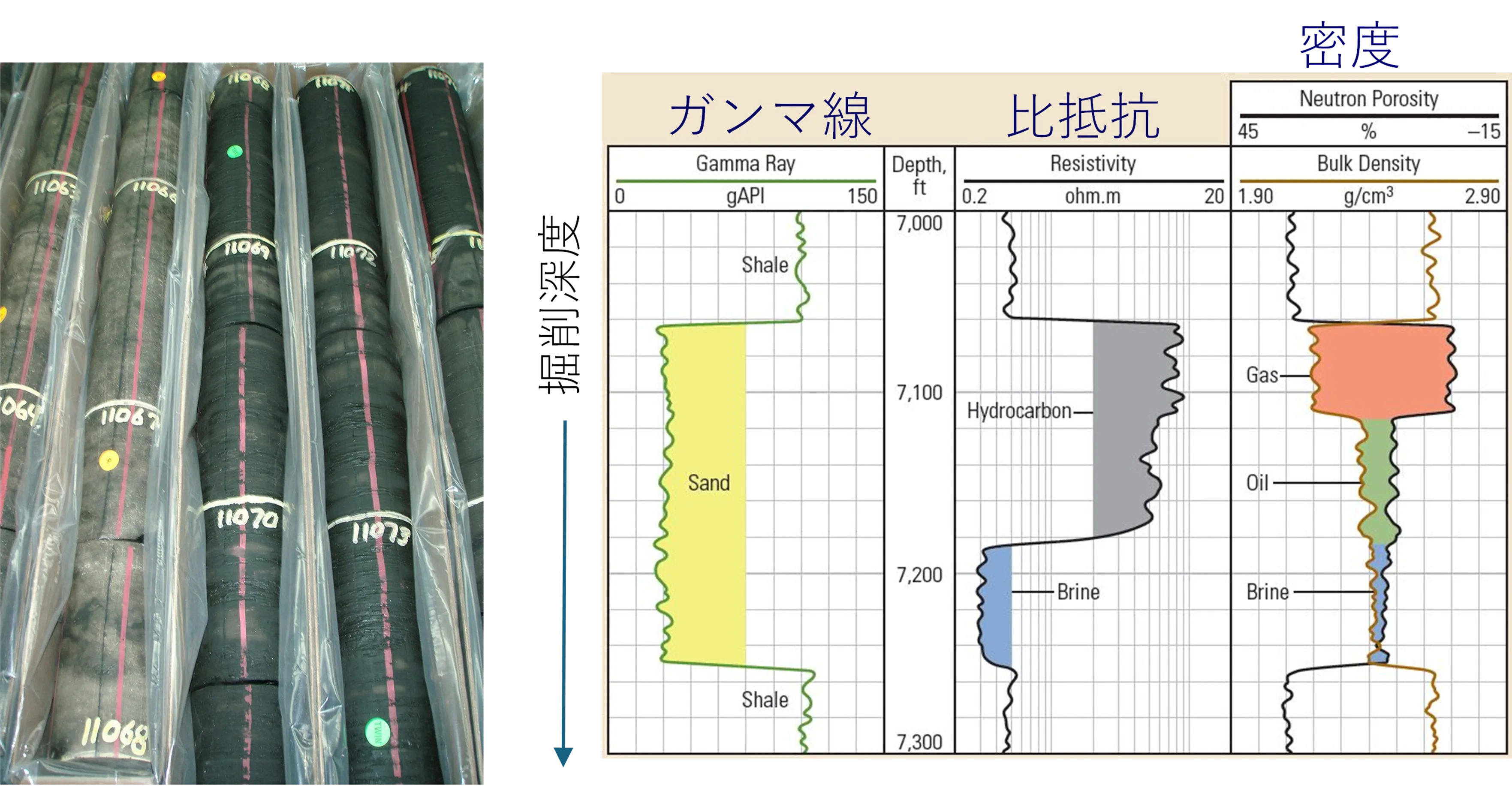

2 地下状況を詳しく知る[各種データの取得]

評価井や試掘井からは、岩石コアのサンプルや、ガンマ線・比抵抗・密度などの物理的特性、さらには油やガスなどの流体サンプル、井戸内の圧力・温度データを取得できます。これらの情報を総合的に活用することで、地下の構造や貯留層の特徴をより正確に把握できます。

3 データを総合的に解析する[貯留層の評価]

取得したデータを用いて、貯留層の広がりや性質、圧力・温度、原油・ガスの組成などを詳細に解析します。ここで見込まれる回収可能埋蔵量(油ガス量)が十分に大きいかどうかを判断し、プロジェクトとしての経済性や事業化の可能性を検討します。

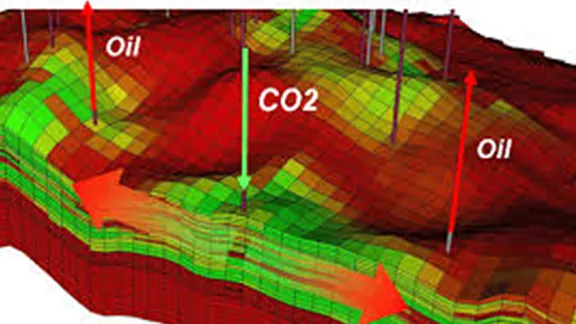

4 開発へ向けて計画を練る[開発計画の策定]

評価作業で経済的に成立しそうな埋蔵量が確認できると、事業化を目指して「開発計画」を策定します。井戸の配置や本数、掘削方法(水平井やフラクチャリング技術など)、生産方式(水やガスの圧入による圧力維持など)を検討し、さらに生産処理施設や輸送設備の設計・選定を行います。目標は、最大限効率よく油ガスを回収し、経済性を高める最適な開発計画を立てることです。

-

CO2圧入

-

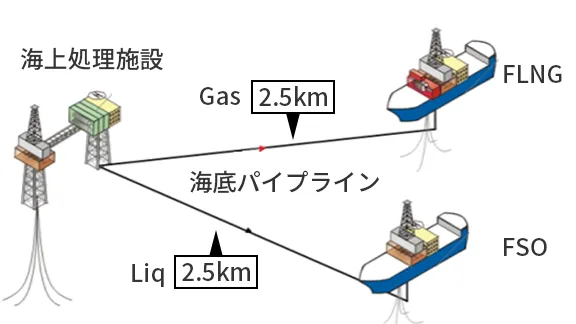

生産処理施設や輸送設備

開発

石油や天然ガスの施設開発プロセスは、以下の主要な段階を経て進行します。

1 実現可能性を見極める

[FS:Feasibility Study]

まずは、発見された油ガス資源を事業として成立させられるかどうかを検討します。市場調査や大まかなコスト見積もり、リスク評価を実施し、技術的・経済的にどの程度の可能性があるかを見極めます。

2 最適な開発案を選ぶ

[CS:Concept Selection]

複数の開発オプション(施設の設計・生産方式など)と埋蔵量規模から技術面・経済面・環境面などから比較検討し、収益性が高く、効果的な方法を選定します。開発の大まかな方向性や方式がこの段階で明確になります。

3 詳細設計を進める

[FEED:Front End Engineering Design]

選定された開発コンセプトに基づき、より具体的な設計や計画を行います。施設の構造や設備、施工スケジュール、コストなどを細かく見積もり、プロジェクトの実行可能性をさらに厳密に検討します。開発の妥当性が確認されれば、最終投資決定(FID)に向けた判断材料を整えます。

4 設計・調達・建設を実行する

[EPC:Engineering, Procurement, and Construction]

最終投資決定(FID)を経てプロジェクトの実行が決まると、さらに詳細な設計を進め、必要な資材・機器の調達や現地での建設工事を行います。試運転やスタートアップを通じて、実際に石油・天然ガスが生産できる状態へと施設を立ち上げます。

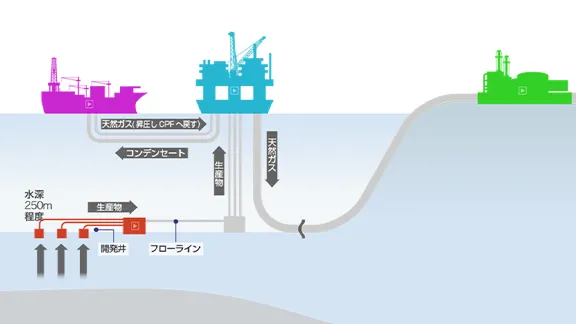

生産

採り出した石油や天然ガスを、製品として利用するために精製・処理します。

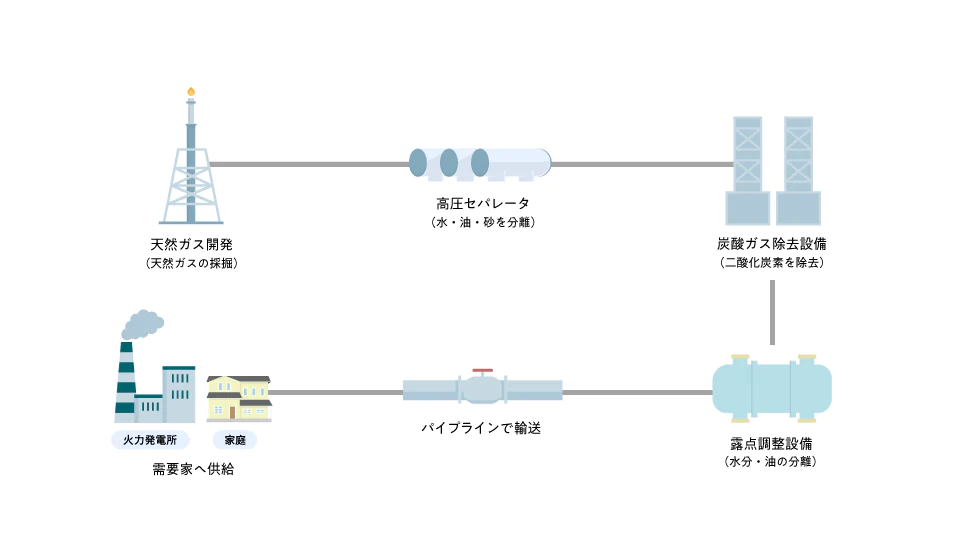

天然ガス

油分を分離し、不純物を処理します

採取した天然ガスには、油分や不純物(炭酸ガス・水分・水銀など)が含まれています。そのままでは製品として使用できないため、処理プラントに送り、油分はセパレーターで分離、不純物は炭酸ガス除去装置や冷凍装置、吸着剤で処理して、みなさまが利用できる天然ガスとして送り出します。

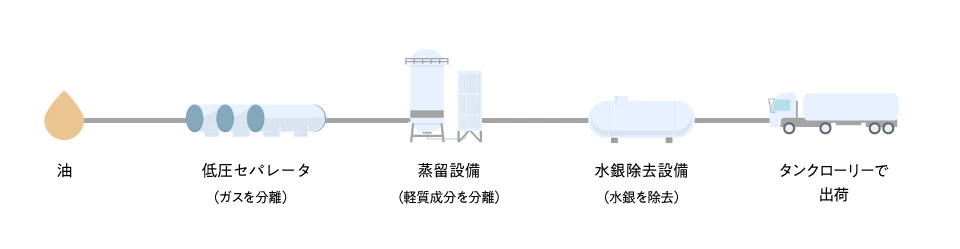

石油・コンデンセート

ガス分を分離し、不純物を取り除く

天然ガスから分離された油分にはガスや水銀などが含まれることがあります。そこで、蒸留装置によってガスを分離し吸着剤にて水銀を除去します。処理後の油分はコンデンセートと呼ばれ、製油所などに出荷されLPG・ナフサ(石油化学製品の原料)・ガソリン・灯油・軽油・重油などの石油製品に精製されます。

こうした処理を経た石油や天然ガスが、みなさまのもとで幅広く活用されていきます。

輸送

精製・処理した石油・天然ガスは、パイプライン、タンカーやタンクローリーで運びます。

1 海外から日本へ届ける[LNG輸送]

日本の国内天然ガス生産量は、国内消費量の約4%足らずであるため、残りの約96%はインドネシア、オーストラリア、中東地域などからLNGとして輸入しています。当社は、中長期的に十分な天然ガスの供給能力を確保する目的で、年間890万トンのLNGを生産可能なイクシスLNGプロジェクトを2018年よりオペレーターとして操業開始しそのうち約7割を日本へと供給しています。また新潟県上越市(直江津港)にLNG受入基地を建設し、2013年より操業しています。

2 国内のガスを供給する[パイプライン]

海外から届いたLNGは受入基地で再気化して天然ガスに戻して、国産ガスと混ぜ合わせてパイプラインへ送ります。こうして川を渡り山を越えて運ばれた天然ガスは、都市ガス事業者や工場などで幅広く利用され、私たちの生活を支えています。

3 石油製品を運ぶ[海上・陸上輸送]

一方、石油製品を運ぶ際には、海上では専用のタンカーを使い、陸上ではパイプラインやタンクローリー、あるいは貨物列車などを利用します。必要な場所へ安全に届けられることで、工場の燃料や自動車の燃料など、多様な用途に役立てられます。

4 身近な石油製品[多用途への供給]

石油製品は様々な用途に使用されます。工場や家庭などでは熱源として、自動車・船舶・航空機などでは動力源として使われています。さらに、洗剤やプラスチック製品、合成繊維などの原料としても利用されています。