再生可能エネルギーとは

再生可能エネルギーとは、自然界に存在し、枯渇することなく再生・供給され続けるエネルギー源を指します。風、水、太陽光、バイオマス、地熱などが代表的な再生可能エネルギーです。これらのエネルギー源は、環境への負荷が少なく、持続可能なエネルギーとして注目されています。地球温暖化の対策や化石燃料の枯渇問題に対する解決策として、再生可能エネルギーの利用拡大が求められていて、世界中でこれらの設備導入が進んでいます。近年、再生可能エネルギーの地産地消が注目を集めています。地産地消とは、エネルギーを生産した地域でそのまま消費することで、輸送コストの削減や地域経済の活性化、エネルギーの自給自足を目指す取り組みです。特に、風力発電や太陽光発電は地域ごとの特性に応じた事業計画が立案されていて、地域資源を最大限に活用することで地域振興にも効果があると期待されています。

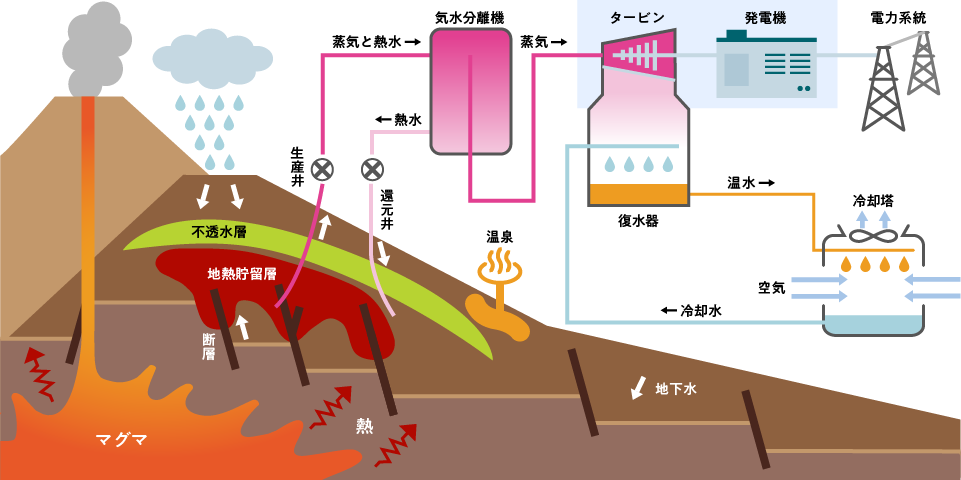

地熱発電の仕組み

地球内部に蓄えられた熱エネルギーを利用して電力を得る方法です。火山の地下深くには非常に高温のマグマが存在し、これが熱エネルギーを生み出します。地熱発電は、マグマからの熱によって温められた高温の熱水や蒸気を地下深部から取り出し、得られた蒸気でタービンを回して、発電機を動かして発電します。

地熱開発のプロセス

地熱開発には10年以上の時間がかかります。この期間には、必要な許認可を得た上で、地熱資源の有望な地点を選定する地表調査、地熱資源の存在を確かめる掘削調査、環境や温泉への影響を低減するための環境アセスメント、そして発電所の建設を行います。

石油・天然ガス開発と同様、地下深部の資源を取り出してエネルギーとするため、直接資源の広がりを目視できません。そこで調査や掘削に時間をかけて地下の構造を解釈し、地熱資源量の不確実性の低減を目指します。

地表調査

深部に熱水がたまっているであろう有望地点を選定し、その地熱資源量を算出することを目的として、噴気帯や温泉、熱水変質帯、断層の分布などを調べます。その方法には、地表の様子を調べる地質・地化学調査や、地下の様子を調べる物理探査があります。

掘削調査

地熱貯留層の存在と性状を確かめることを目的として、調査井を掘削します。その深さは1000~3000m、温度は200~300℃に達します。もし貯留層に当たったら、噴気や熱水を取り出す噴気試験を行い、地熱資源量や発電量を検討します。

地熱発電の種類

地熱発電には主に以下の3つの方式があります。

- 乾式蒸気発電

- 地下から直接蒸気を取り出し、そのままタービンを回す方式です。最もシンプルな地熱発電方式であり、熱水が少なく高温の蒸気のみが噴出する地域で用いられます。

- フラッシュ蒸気発電

- 最も一般的な発電方式です。

-

シングルフラッシュ方式:地下から地熱流体を取り出し、蒸気と熱水に分け、蒸気でタービンを回し、発電する方式です。

-

ダブルフラッシュ方式:地下から高圧蒸気と熱水を含む地熱流体を取り出します。シングルフラッシュ方式では発電に利用されない熱水ですが、熱水が高温・高圧である場合は圧力を下げることで沸騰した蒸気となるため、地熱流体から直接得られた高圧蒸気と熱水から得られた低圧蒸気の両方でタービンを回す方式です。

-

- バイナリーサイクル発電

- 地下の熱水を利用して、低沸点液体を蒸発させ、その蒸気でタービンを回す方式です。比較的低温の地熱資源でも利用できるため、適応範囲が広いのが特徴です。

地熱発電の利点

-

持続可能性:地下の地熱エネルギーを使うため、化石燃料のように枯渇する心配がなく、長期間にわたって供給が可能です。

-

安定性:昼夜問わず坑井からの蒸気を利用するため、天候や季節に左右されず、24時間365日の安定的な発電が可能です。

地熱発電の課題

主な地熱発電の課題は、以下の通りです。

-

初期投資:井戸を掘削しても蒸気が噴出しないことがあるため開発リスクが大きく、事業化決定までの地熱資源調査に費用や時間を要します。日本では開発費用の軽減のために資源調査に対して一部補助を行う制度があり、この制度を活用して負担軽減を図る事業者もいます。

-

地理的制約:地熱資源は特定の地域に集中しており、有望地は国定公園や温泉などの施設などが点在する地域と重なるため、行政・地元関係者との十分な協議、調整が必要です。

-

環境影響:地熱発電所の開発に伴う地質変動や温泉の枯渇など、地域環境への影響が懸念されるため、これらが問題ないことを事業計画の段階から十分に検討する必要があります。

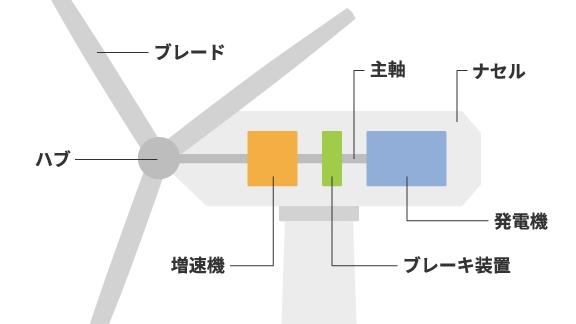

風力発電の仕組み

風の力を利用して電力を得る方法です。風車のブレード(羽根)が風を受けて回転し、その回転エネルギーを発電機に伝えることで発電します。風力発電設備は風況のよい陸上、海上いずれにも設置可能です。わが国では陸上風力の設置が進んでおりますが、海に囲まれるわが国では土地の制約が少ない洋上での導入拡大が大きなポテンシャルを持つとして、大きく期待されています。

風力発電の候補地

風況のよいところが候補地になることは当然ながら発電した電力を系統に送るための連系点などを考慮の上、選定されます。また、洋上風力施設の設置時には海域占用の認可が必要になり、日本では促進地域に指定された海域における事業入札が公募され、入札により選定された事業者が海域占用の認可を得るプロセスが一般的です。選定基準には地域との調整、経済波及効果が評価されるため、地域関係者との十分な協議の上、事業計画が策定されます。

風力発電の利点

主な風力発電の利点は以下の通りです。

-

経済性:大規模に設備を設置することで発電コストが火力発電並みとされ、経済性も確保できる発電方式とされています。

-

変換効率:風車の高さやブレードによって異なりますが、風力エネルギーを高効率で電気エネルギーに変換できるテクノロジーといわれています。

-

地域経済の活性化:風力発電所の建設や運用は地域の雇用創出や経済発展に貢献します。特に洋上風力発電事業は大規模となることが多く、発電所の開発・運用に伴う地域への貢献は、その地域において大きな期待を集めます。

風力発電の課題

主な風力発電の課題は以下の通りです。

-

天候依存性:風力発電は風の強さや風向きに応じて、発電量(出力)が不安定で、変動することがあります。

-

景観・騒音:風力発電所の風車が視覚的に大きく景観を損なう可能性や、風車の回転音が近隣住民にとって問題となる可能性があるため、計画の段階からの考慮が必要です。

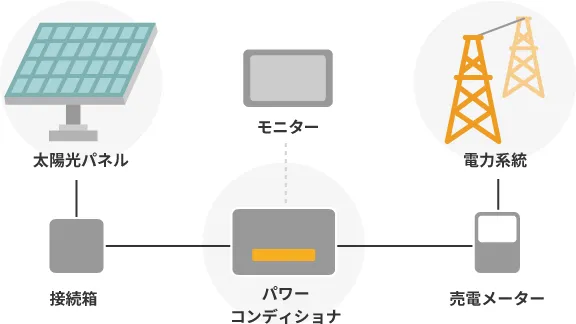

太陽光発電の仕組み

太陽の光を電気に変換する技術です。シリコンを原料とする半導体で構成される太陽電池を用いて、光エネルギーを直接電気エネルギーに変換し、電力として活用することが一般的です。太陽電池で発電される電力は直流であるため、大規模な太陽光発電所で発電した電力はパワーコンディショナと呼ばれる直流変換器で交流に変換して、電力系統へ送電されます。

太陽光発電の候補地

より多くの電気を得るには日射量の多い地域で大規模な設備を設置することになりますが、活用できる土地が限られた場所でも、その場所に応じた規模での設備導入が可能です。太陽光電池で発電された電力は地域の送配電事業者が保有・管理する送電線を通じて送電しますので、一般的には発電所の近くに送電線への連系点を設置できる場所が候補地となります。また、整地された土地であれば太陽電池の設置作業が軽減できるため、工場などの跡地は候補地として適地といえます。

太陽光発電の利点

主な太陽光発電の利点は以下の通りです。

-

導入しやすさ:エネルギー源が太陽光であるため、日射強度は地域によって変わります。基本的には設置する地域に制約がなく、また大規模だけはでなく、戸建ての家庭やビルの屋根に設置ができるため場所を選びません。小規模な発電システムに対応した、利便性のよい発電方式です。

-

ランニングコスト:設置後の大規模なメンテナンスを必要としないため、運用コストが他の発電方式に比べて小さいといわれています。

-

災害時の非常用電源:基本的には設置する地域や場所に制約がなく、小規模な発電システムの設置が可能なため、災害時に停電した場合の非常用電源として活用できます。

-

太陽熱発電との違い:同じ太陽のエネルギーを活用するシステムとして太陽熱発電があり、太陽光発電と比較してエネルギー効率が高いことから導入が期待されていました。しかし、近年は世界的な量産化に伴って廉価な太陽光電池を調達できるようになったことや、太陽熱発電は一般的に大規模になることから、太陽熱発電に比べて導入しやすい太陽光発電が、日本に限らず世界で普及しています。

太陽光発電の課題

主な太陽光発電の課題は、以下の通りです。

再生可能エネルギーの現状と展望

再生可能エネルギーによる発電には、天候依存性や広大な土地・用地の不足、コスト高などさまざまな課題があります。しかし、CO2の削減や持続可能な社会を実現するために、これらの課題を克服していかなければなりません。例えば、太陽光、風力発電に蓄電池を設置し、夜間や風が吹かない状況でも蓄電池を通じて、再生可能エネルギーによる電力を安定的に供給できるシステムの導入が普及し始めています。また薄く、軽く、柔軟性があり、これまでの技術では設置が難しかった場所にも導入できるペロブスカイト太陽電池は次世代太陽電池として注目を集めており、このような従来の再生可能エネルギーの課題を解決する、新たな取り組みやビジネスモデルにより、再生可能エネルギーの導入が進むことが期待されています。

再生可能エネルギーの課題解決や、その導入拡大に貢献すべく、INPEXがこれまで石油・天然ガス開発分野で培った知見や経験を生かしながら、国内外の地熱・洋上風力などの再生可能エネルギー事業に取り組んでいます。