エネルギーを知る

エネルギーとは、仕事をすることができる能力のことで、ギリシア語の「エネルゲイア」=「仕事をする能力」から派生した言葉です。ここでいう「仕事」とは、物体に力を加えて動かすことであり、「動力、熱、音、光」のことを指します。私たちの身の回りには、さまざまなエネルギーが満ちていますが、これらは基本的に以下の7種類に分類されます。

| エネルギーの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 運動エネルギー | モノが運動しているときのエネルギー |

| 位置エネルギー | モノが高い場所にあるときに蓄えられるエネルギー |

| 電気エネルギー | 電荷や電流、電磁波などが持つエネルギー |

| 熱エネルギー | モノを温められたりする能力のあるエネルギー |

| 光エネルギー | 電磁波の一種である光が持つエネルギー |

| 化学エネルギー | 化学結合によって物質ないに蓄えられるエネルギー |

| 核エネルギー | 電子核が分裂するときに発生するエネルギー |

エネルギー資源について

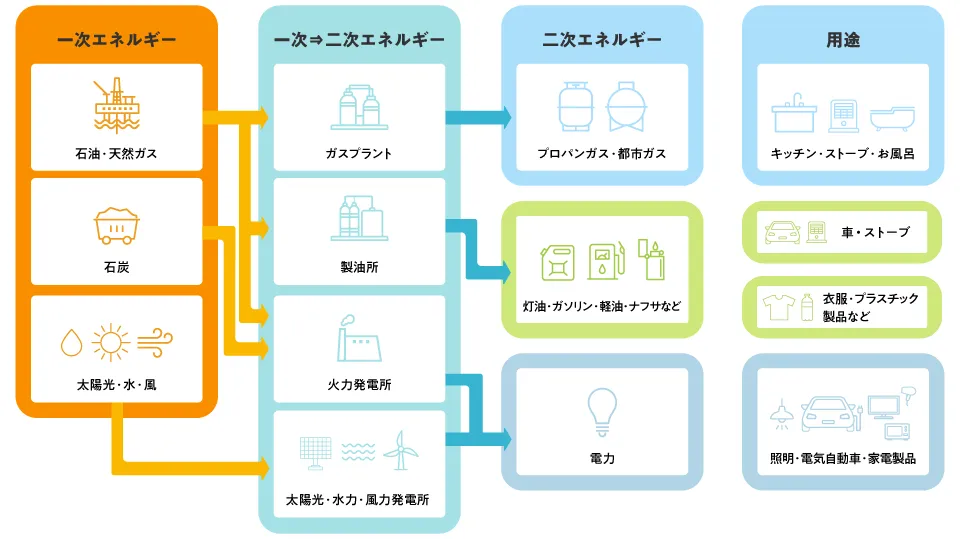

一次エネルギーとは、石油、天然ガス、石炭、薪、水力、原子力、風力、潮力、地熱、太陽光、牛糞など、自然から直接採取できるエネルギーが分類されます。それに対して二次エネルギーとは、一次エネルギーを変換・加工することで得られる電力、都市ガス、ガソリンや灯油等の石油・ガス製品、プラスチックなどの石油化学製品分類されます。また、二次エネルギーは私たちが生活する上で消費するエネルギーの最終形態であり、最終エネルギーとも呼ばれます。

二次エネルギーは、産業用(電力、原料、燃料)、輸送用(主に燃料)、民生用(主に電力)に利用されます。石油・天然ガス・石炭などの化石エネルギーは電力に加え、燃料、原料にも用いられますが、原子力、再生可能エネルギーは主に電力に用いられます。近年新たなエネルギーとして注目されている水素は、地球上では単体としては希薄で、他の物質から生成されるため二次エネルギーに分類されます。

一次エネルギーを二次エネルギーに変換・加工する際、特に化石エネルギーを電力に変換する際には大きなロスが発生します。

エネルギー消費と地球環境問題

私たちの日々の生活や企業活動には、エネルギーが不可欠です。世界中でエネルギー消費は増加し続けており、国際エネルギー機関(International Energy Agency)によれば、2040年におけるエネルギーの消費量は、インドや中国、アジアの新興国の経済成長によって2014年比で1.3倍に増加すると予測されています。

経済成長だけでなく、人口増加もエネルギー消費と密接な関係にあります。インドを中心とした南アジア、サブサハラを中心に今後も人口増加が見込まれ、世界の人口は2019年時点で77億人に。国際連合による今後の予測では2030年に85億人、2050年には97億人、さらに2100年には109億人となり、将来的には110億人程度で推移すると見込まれています。こうした人口増加に伴い、特にエネルギー自給率の低い日本では、エネルギーを安定的に確保することが重要な課題となります。

一方、化石エネルギーへの依存は、地球温暖化(気候変動)や異常気象の発生率増大を引き起こす主要因とされる、二酸化炭素の大気中濃度の増加につながります。そのため、二酸化炭素の排出量削減が地球全体で取り組むべき喫緊の課題とされています。

エネルギーミックスの重要性

エネルギーミックスとは、生活する上で欠かせない電力を、さまざまなエネルギーによって供給することです。石油・天然ガス、原子力、再生可能エネルギーの特性を活かして、バランスよく組み合わせて電力を供給することが求められていて、そのための電源確保が課題となっています。

日本の将来の電力需要は、人口が減少しているにも関わらず、電気自動車(EV)の導入やIT産業の進展により、今後増加すると予測されています。

エネルギー自給率の低い日本においてはS+3E(エスプラススリーイー)の考え方が大原則にあります。特に、ウクライナ侵攻、パレスチナ紛争などの地政学的リスクや、気候変動への対応を考えますと、エネルギーの安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境への適合(Environment)を勘案しながら、安全性(Safety)をもって確保するという、4つの理想を合わせたエネルギーミックス(電源構成)が不可欠となります。

一方で、エネルギーミックスのデメリットも勘案しておく必要があります。特に、化石エネルギーの調達をほぼ全量輸入に頼る日本にとって、調達先の分散化、需要が逼迫したときの価格高騰への対策は考慮すべきです。これに加え、原子力発電所の操業や廃棄物処理の安全性確保は必須です。

また、主要な再生可能エネルギーとされている太陽光発電や風力発電は、エネルギーが尽きることがなく、CO2排出量が少なく環境にやさしいエネルギーといわれています。その反面、天候や気候に左右される上、国土面積の小さい日本では設置場所の候補が限られます。さらに、再生可能エネルギーを取り出すためには、大量の鉱物資源が必要です。これら資源の物流確保なども留意すべき懸念材料となります。

エネルギーの未来

日本政府は、2030年に2013年度比で温室効果ガスの46%削減を掲げています。これを実現するために、日本のエネルギー自給率の向上を目指し、約13%の自給率を30%まで引き上げる目標を掲げています。併せて経済安全保障を考える上で欧米と対抗しうる技術自給率の向上も課題となります。

省エネについては、2030年度の省エネ目標を従来の2割増に、再生可能エネルギーについては、2030年度の発電比率において、現在の導入割合から倍増する目標を設定しています。電源構成の火力については、安定供給を大前提に、できる限り電源構成に占める発電比率を引き下げたいとしています。原子力については、これまでのエネルギーミックスで示した20~22%程度を見込み、さらに水素・アンモニア発電については、新たに2030年度の電源構成の1%をまかなう目標を新設しました。

個々のエネルギーが将来の供給される割合は、今後の技術の進展も見込んでいるため、その解を見つけるのは容易ではありません。しかし、多様な道筋によって脱炭素を実現可能にすることを目指すとしています。こうした複雑な環境の下、INPEXでは、よりクリーンなエネルギーの安定供給という責務を担っています。